「腐らない」という現象は、自然の摂理に反している。それなのにけっして腐らずにむしろどんどん増え続けてるもの。それがおカネ。そのおカネの不自然さが、僕たちを「小さくてもほんとうのこと」から乖離させていく。

そのことに気づいた僕らは、おカネを腐らせ、経済を腐らせ、地域とつながって生きはじめている。その輪は静かに広がっていて、いつかは日本を、世界を変えるかもしれない。

150年の時を経て今。「革命は日本の辺境で起きる」のだ。

現代の働き方や生き方に、ここ数年、違和感を感じることが多くなった。

正しいことなんてない。それはわかっているのだけど、自分が感じた違和感にきちんと向き合って、心から納得できる生き方をしたい。そんなことを毎日悶々と考えている今日この頃だ。

ぼくはいずれ自分のパン屋を開きたいと考えている。

それがきっかけで出会った1冊の本。そこにはパン屋開業に対してのみではなく、すべての人が今後を生きていくために知っておくべきことが書かれていた。

その書評として、学んだことをここで共有したいと思う。書評というより、要約記事になりそうだ。

目次

田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」−タルマーリー発、新しい働き方と暮らし−

それがこの本。(ぼくが読んだのは後から出た文庫版)

利尻にいた頃に出会った、小説を書いているというお兄さんに「パン屋をやりたい」とカミングアウトしたときに勧めてもらった本だった。

内容を簡潔にまとめると、

田舎でパン屋「タルマーリー」を営む夫婦が考える、「腐らないおカネ」が生み出す資本主義への問題提起と、それを打破するための「腐る経済」の提案。そしてそれをベースにした「小商い」としての働き方や生き方の実践

といったところ。

読みやすいようで奥深い、というか正直ちょっとだけ難しいと感じた内容ではあったけれど(じっくり理解しながら読んだので2ヶ月くらいかかってしまった)、非常に学びが多かったので、忘れないうちにメモを残しておきたい。

現代の資本主義社会で働いているすべての人に読んでもらいたい本だ。なんとなく会社で働いてるって人ほど、資本主義の構造や仕組みについては知っておいたほうがいいと思う。

第1部 腐らない経済

「算数無視したら、経営なんて成り立たない。ふたりで何度も話してきたよね。『真っ当な“食”に正当な価格をつけて、それを求めている人にちゃんと届ける。それで世の中を少しでも真っ当な場所にしていこう』『つくり手が尊敬される社会にしていきたい』って。そのためには、つくり手がちゃんと暮らしていけなきゃいけない。この価格は”高い”んじゃなくて、原材料も含めて、”つくる”ことに対して支払われる” 正当な”価格だと思う」

マルクスと資本主義

作者のイタルさんは父の勧めでマルクスの『資本論』に向き合った。

それをきっかけに、今も昔も労働者が無茶苦茶に働かされるのは、現代の「資本主義の構造」に問題があることを知る。

資本主義の仕組み①「商品」

そもそも「商品」とは何か。それが以下の通りだ。

- 使用価値がある

誰かが欲しがってくれるということ - 「労働」によってつくりだされている

空気は使用価値があるが、商品ではない - 「交換」される

自分で作って食べるものは商品ではない

(交換するものの量の大きさを「交換価値」と呼ぶ)

この3つを満たすものが「商品」といえる。

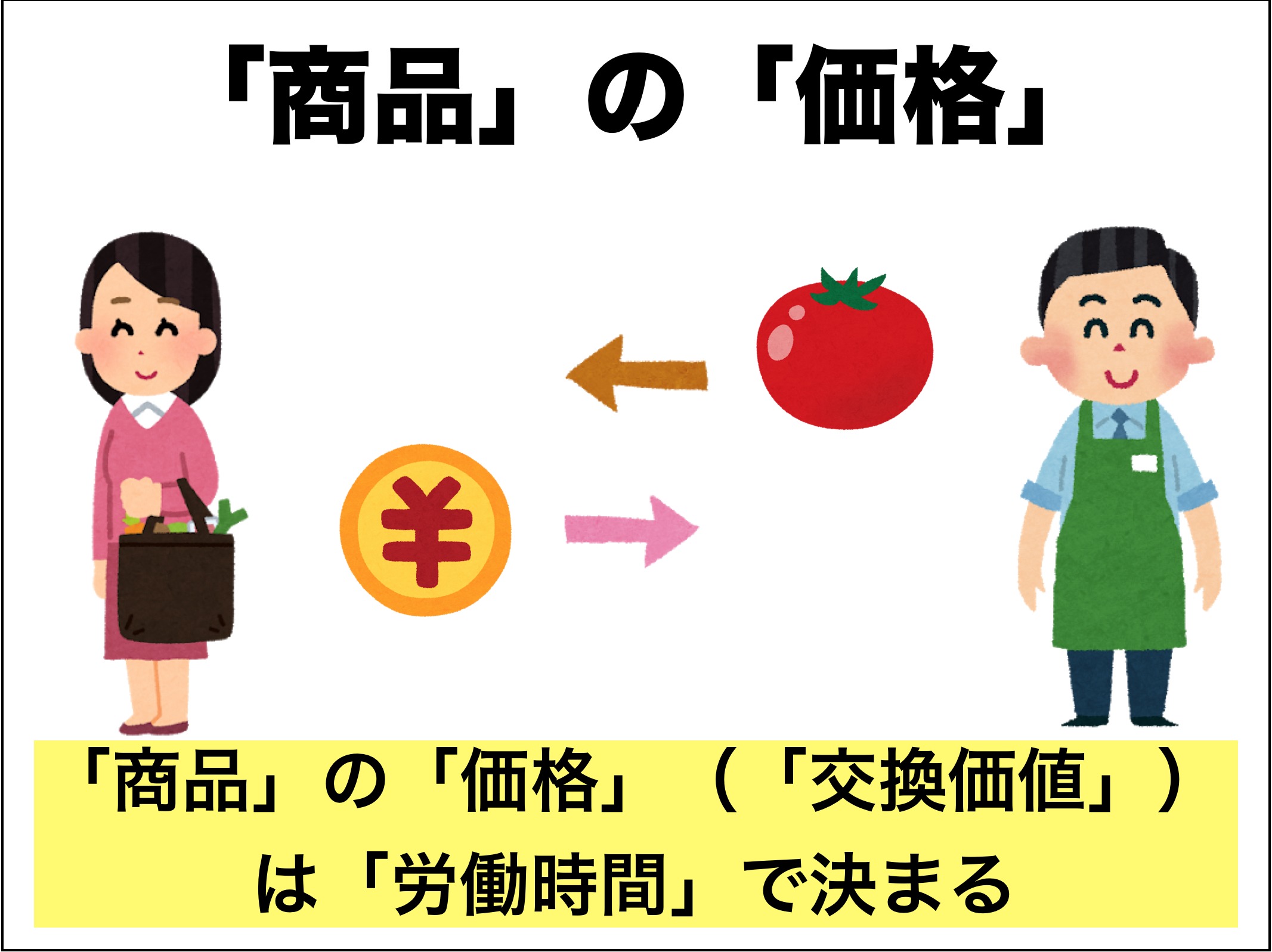

ではその「商品」の「価格」はどうやって決まるのか?

答えは、「労働」の大きさ、つまり「労働時間」である。(このとき「労働時間」は目に見えず、あくまで平均的な力量を基準とした推測の上で「交換価値」が決まる。)

そして、この「交換価値」の大きさをお金の尺度で表現したものが、「商品」の「価格」だ。

さっそく頭がこんがらがってしまいそうなので、図解してみた。

資本主義の仕組み②「給料」

さて、労働者による「労働力」も立派な「商品」の一つ。でもその性質が少し特殊だ。

- 買い手は、資本家(経営者)に限られる

- 「交換価値」は給料

資本家だけが「労働力」を買う。自分に代わって商品をつくってくれる、という便利な「使用価値」のある「労働力」を、お金で買う。

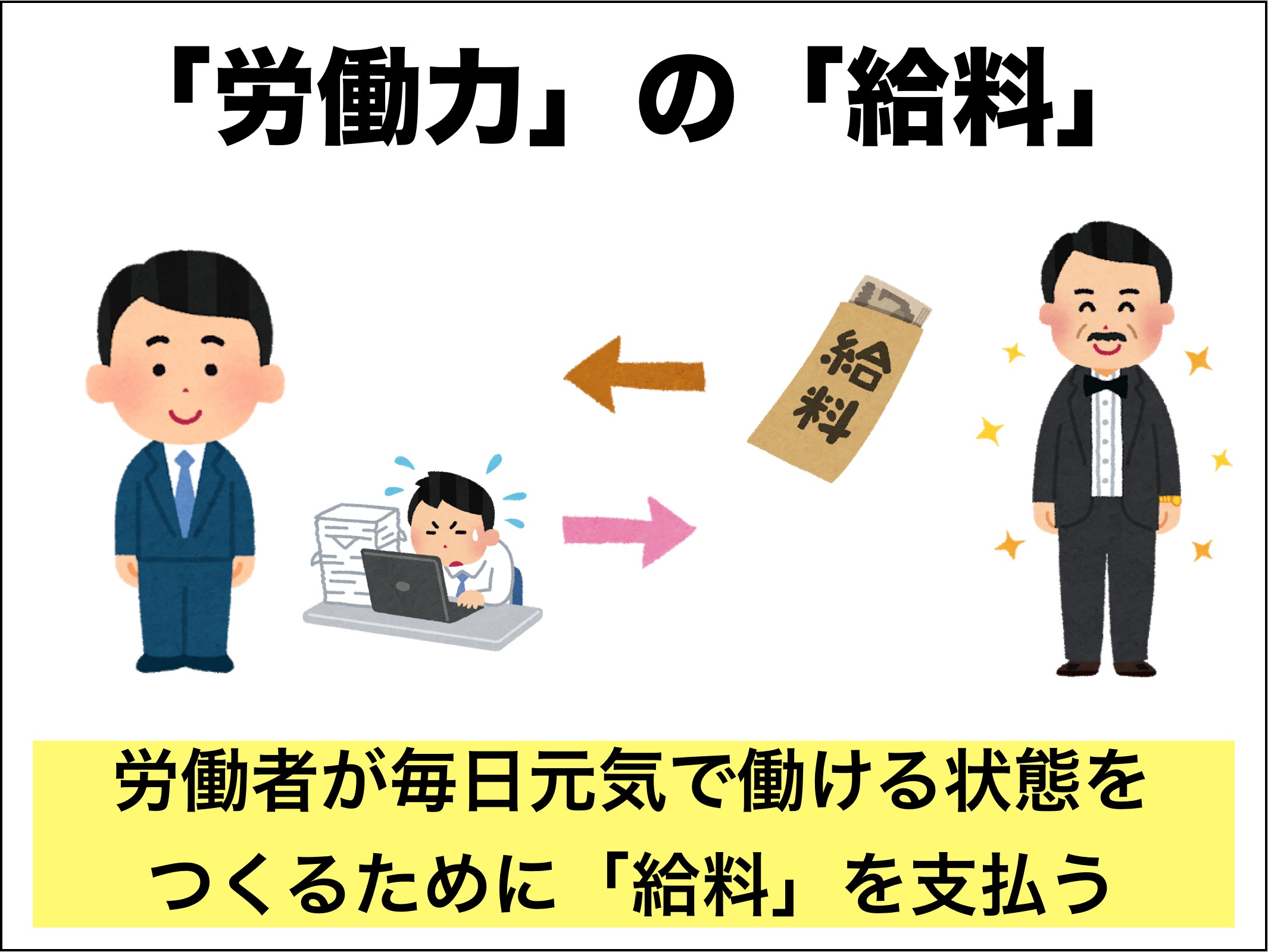

そして「労働力」の「交換価値」は、「労働力」の「価格」、すなわち「給料」となる。じゃあそれはどうやって決まるのか。

「商品」の「交換価値」の大きさは、それをつくりだす「労働」の時間で決まった。

「労働力」をつくりだす「労働」の時間、とは…?

答えは、労働者が毎日元気で働ける状態をつくること。マルクスはこれを「労働力の再生産」と呼んだ。

「労働力をつくる」

=労働者が毎日元気で働ける状態をつくる。

つまり、労働者が食や生活に必要なものを手に入れることができ、同様にその家族が健康に生活していくことができ、働くための技術を身につけられる状態。

その状態をつくるためものとして渡されるもの、それが「給料」なのである。

資本主義の仕組み③「利潤」

資本家(経営者)は、この「労働力」という「商品」を上手く使って「利潤」を手にしている。簡単に言えば、多くの「利潤」を得るための最も手っ取り早い方法は、労働者を長く働かせることだ。

「商品」は、買った人がどう使おうと買い手の自由であって、「労働力」も「商品」である以上、正当な取引。どんなに過酷に働かされようとも文句は言えないのである。

また、労働者がなぜ「労働力」を「商品」として売るのかというと、それは労働者が自前の「生産手段」を持っていないから。自分の「労働力」を売るしか稼ぐ方法がない。だから「生産手段」を持つ資本家にそれを売り、そしてこき使われる。

逆に言えば、労働力として酷使されることから解放されたいのなら、自前の「生産手段」を持てばいいということだ。(これ、当たり前のことだけどすごく重要なことだと思う。)

「技術革新」と「安さ」のワナ

マルクスが生きた150年前から、科学や機械の技術は発展したはず。それなのに、なぜ今でも過重労働はなくならないのか?それには、資本主義が競争社会であることが大きく関係している。

資本主義では、より多くの「利潤」を得るために、価格を下げる競争が日々繰り広げられている。

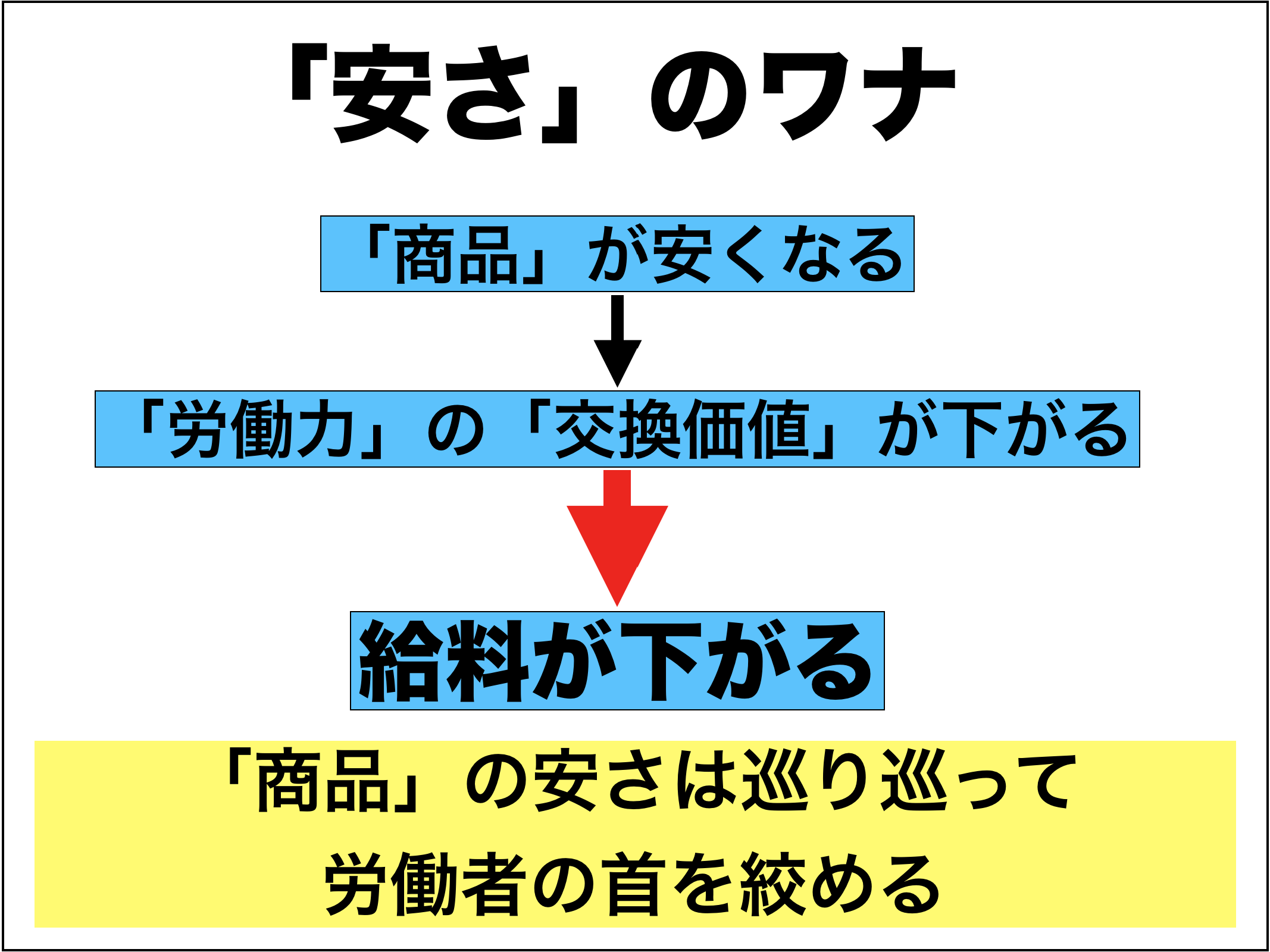

「商品」が安くなるのは良いこと。のように聞こえるけれど、実はこれが巡り巡って労働者の首を絞める。

「商品」の「価格」が安くなると、「労働力」の「交換価値」が低下する。つまり給料が下がってしまうのだ。

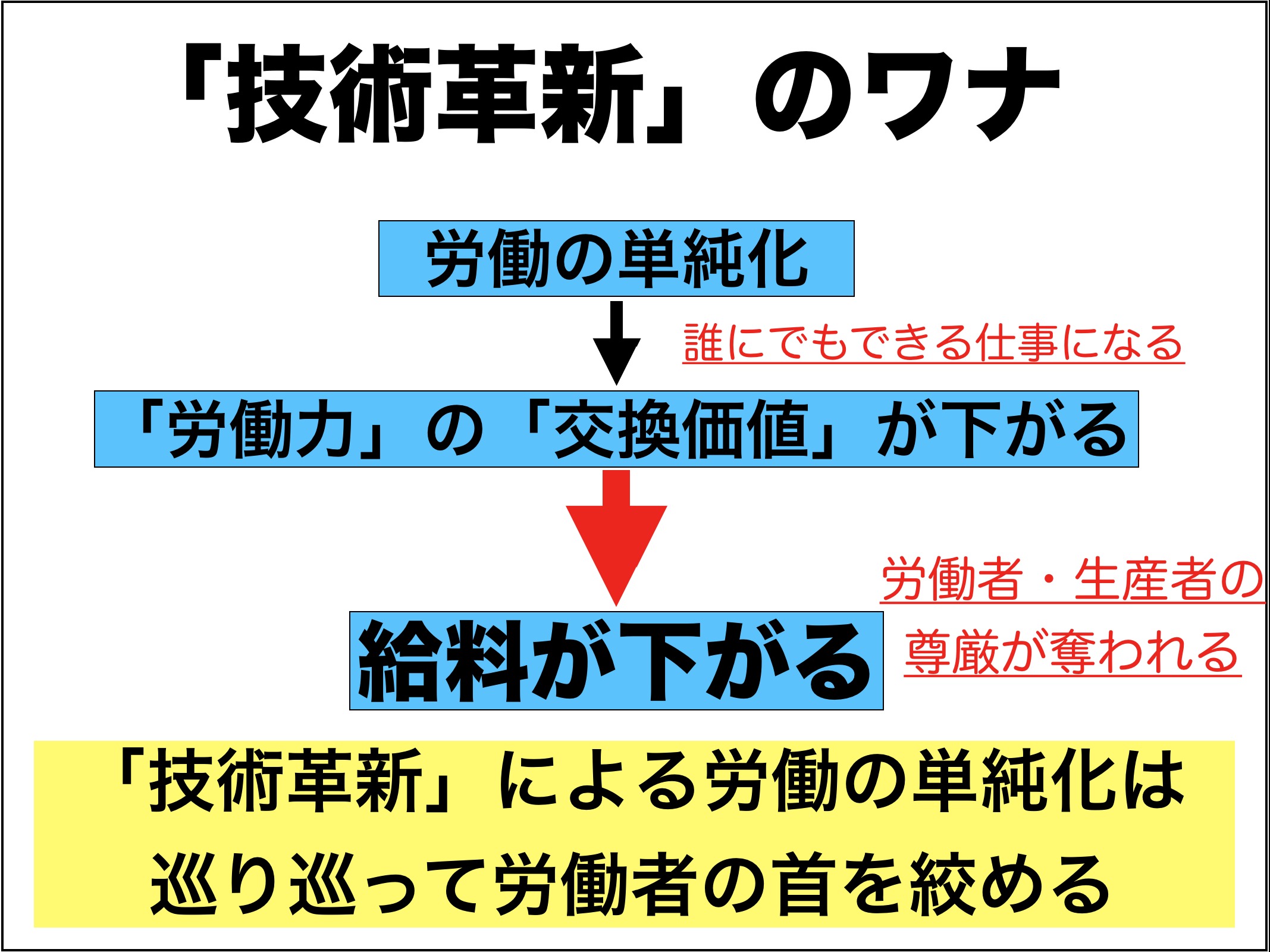

また「技術革新」は、基本的に労働を単純に(楽に)する方向で進む。

これも一見、つくり手にありがたい話に聞こえるけれど、労働が単純になるということは、技術が要らなくなるということ。さっきと同様に「労働力」の「交換価値」は低下してしまい、給料も下がってしまう。

さらにその仕事は誰でもできる仕事となり、いくらでも替えがきくものになる。そうなると労働者や生産者は尊敬されなくなっていく。

消費者に喜ばれがちな「安さ」、労働者に嬉しい「技術革新」は、巡り巡って労働者の首を絞める。これが現代の資本主義が生む悪循環の正体だ。

労働者や生産者が豊かに生活していけなくなると、最終的に消費者の元にモノを届けることができなくなってしまうことになりかねない。

どんどん安く、便利になっていく今、労働者や生産者ありきの暮らしだということをぼくたちは理解しておかないといけないと思う。

作者のイタルさんは、この資本主義の悪循環から抜け出すために、厳選した食材を使い、天然菌からつくるという手間暇をかけて、丁寧に丁寧に、しっかりとパンをつくっている。

そしてその対価として”真っ当な価格“をつけ、パン職人として続けていくためにもしっかり休む。

「タルマーリー」ではそんなパンづくりを目指し、実践しているのである。

経済を腐らせる

だから、僕ら「田舎のパン屋」が目指すべきことはシンプルだ。「食」と「職」の豊かさや喜びを守り、高めていくこと、そのために、非効率であっても手間と人手をかけて丁寧にパンをつくり、「利潤」と訣別すること。それが、「腐らない」おカネが生みだす資本主義経済の矛盾を乗り越える道だと、僕は考えた。

天然の菌には、食材を「発酵」させるか「腐敗」させるかという2つの働きがある。

しかし技術革新によって生まれたイーストや添加物は、その自然の摂理に逆らい、本来「腐敗」させて土に還るはずの素材を「腐らない」食べものに変えた。そしてそんな「腐らない」食べものが、「安さ」を実現する根本になっている。

そして、自然の摂理から外れた、もうひとつの大きなもの。それがおカネだ。

おカネは、時間が経っても土へと還らない。いわば、永遠に「腐らない」。それどころか、投資によって得られる「利潤」や、おカネの貸し借り(金融)による利子によって、どこまでも増えていく性質さえある。

(略)

資本主義は、矛盾に満ちている。「腐らない」おカネが、資本主義の矛盾を生みだしている。それならいっそ、お金や経済を「腐らせて」みたらどうなるだろうか?

作者のイタルさんは、「腐る」(土に還る)ことが、生命の営みを成り立たせているのだから、その営みに逆らわない「腐る経済」で生きることで、人間本来の生の滋味を満喫できるようになるのでは?と考えたのだ。

こうして、タルマーリーは「腐る経済」を実践するパン屋への挑戦を始めたのである。

第2部 腐る経済

僕らが目指すパンづくりとはーー。第1部でみてきた「腐らない経済」の真逆、小さくてもほんとうのことをするパンづくりだ。

できるだけ地場の素材を使い、環境にも人間にも地域にも意味のある素材を選ぶ。イーストも添加物も使わずに、手間暇かけてイチから天然酵母をおこして丁寧にパンをつくる。真っ当な”食”に正当な価格をつけて、それを求めている人にちゃんと届ける。つくり手が熟練の技をもって尊敬されるようになる。そのためにもつくり手がきちんと休み、人間らしく暮らせるようにする……。

「腐る経済」の柱は、大きく以下の4つだとイタルさんは言う。

- 「発酵」

- 「循環」

- 「利潤を生まない」

- 「パンと人を育てる」

それぞれについて詳しく説明されていて、学ぶところは山ほどあるのだけれど、もっともぼくが気になったのが3番の「利潤を生まない」だ。たぶんみんなもそうだと思う。

第2部ではそこにフォーカスして見ていきたい。

「利潤を生まない」搾取なき経営

「小商い」の提案

イタルさんは、資本主義経済の矛盾を打破する策として、「小商い」が増えていくべきだと指摘している。

「小商い」は、個人が自前の生産手段を持って商売をするということ。第1部でも言ったように、労働者が「労働力」を商品にするしかないのは、生産手段がないから。だから生産手段さえあれば、資本家にこき使われることはなくなるのだ。

マルクスも、「小商い」は労働者が自由に個性を生かして働くことができる商売として、高く評価している。

マルクスも、「労働者が自分の生産手段を私的に所有していることが小経営の基礎であり、小経営は、社会的生産と労働者自身の自由な個性との発展のための一つの必要条件である」(「資本論」第1巻第7篇第24章第7節)とか、「労働者の手の熟練や工夫の才や自由な個性が磨かれる学校である」(同前)とか、働く人の個性や潜在能力が磨かれていく「小商い」(小経営)の可能性を、高く評価していたようだ。

ひと昔前までは、大企業に飲まれて経営できないというイメージが強いところがあったけれど、インターネットやSNSの普及は「小商い」にとって大きな武器となる。小さくてもほんとうのことをやって、発信し続ければ、必ず受け入れられるはずだ。

「小商い」に「利潤」はいらない

「ふつうの」外食産業やパン屋では、人件費と原材料費をそれぞれだいたい3割ずつ、ふたつあわせて6割程度に収めるのが「常識」とされる。それと比べて、僕らの店の経費の内訳は、ちょっとふつうではない。人件費と原材料費がそれぞれ売り上げの4割強ずつ、あわせて8割強を占めている。こういう経費の構造では「利潤」の出しようがない、「搾取」のしようがないことを、従業員にも伝えて理解してもらっているのだ

さて気になる「利潤を生まない」経営方法だが、これはいたってシンプル。

そもそも「利潤」が生まれるのは、もらう給料より多く労働者が生みだしたものを、資本家(経営者)が吸いあげるからだ。そういう仕組みになっている。

だったら、労働者が生みだした分は労働者にきっちり渡せば、「利潤」は生まれなくなるのだ。

本来これが当たり前なはずなのに、資本主義ではそれが行われていない場合がほとんどであることに、もっと多くの人が気づいて声を上げてもいいような気がする。

資本家はお金が大好きだ。「次の投資(発展・成長)のため」といって「利潤」をたんまり稼ぎ、新しいことにどんどん投資する。確かにこれは競争社会にいる大企業にとっては必要ことなのかもしれないけれど、その点で「小商い」には「利潤」が必要ない。

「利潤」が必要になるのは、多くの場合、生産規模を拡大したいからだ。同じ規模で経営を続けていくために、「利潤」は実は必要ない。原材料費が払えて、人件費が払えて、その他諸々が払えれば、本来「利潤」は余るものなのだ。

だからタルマーリーでは、原材料費と人件費の割合をふつうよりも大幅に上げ、そもそも「利潤」が生まれない経費の構造をつくっている。しかもそれをスタッフにオープンにしているから、搾取の疑いようもないというわけだ。素晴らしい。

「小商い」のパン屋にとっての命は、人の手と素材だけ。必要なところにしっかりお金を使って、欲張らずに同じ規模で淡々と経営を続けていくこと。それが一番大事なことなんだと思う。

「正しく高く」売ること

「利潤」を出さないということは、誰からも搾取をしない、誰も傷つけないということ。従業員からも、生産者からも、自然からも、買い手からも搾取をしない。そのために、必要なおカネを必要なところに必要なだけ正しく使う。そして、「商品」を「正しく高く」売る。この搾取なき経営のかたちこそが、おカネが増殖しない「腐る経済」をつくっていくのだ。

そして何より大切なのがこの、「正しく高く」売ること。

他者との競争のためにむやみに安売りをせずに、それがつくられるのに必要とされる正当な価格で売る。

自分たちがやってること、その意味、その価値を丁寧にお客さんにも伝えて、理解してもらう。

そんな小さくてもほんとうのことを続けていくことが、資本主義の矛盾を壊し、搾取なき経営を実現することにつながるのである。

まとめ

場が整い、「菌」が育てば、食べものは「発酵」へと向かう。それと同じで、「小商い」や「職人」が育てば、経済も「発酵」へと向かう。人も菌も作物も、生命が豊かに育まれ、潜在能力が十二分に発揮される経済のかたちーー田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」。

短くまとめることができず、申し訳ないです。

でもそれだけこの本の内容はぼくに大切なことを教えてくれるものであったし、もっと多くの人にも、こういう働き方や生き方があることを知ってほしいと思った。

幸せや豊かさは人それぞれだ。でも。

便利になっていく世の中、そんな現代だからこそ、ほんとうに必要で大切なものはなんなのかを見つめ直して、一人一人がしっかり頭で考えて、「小さくてもほんとうのこと」をしていく人が増えたらと思う。ぼくはこの「小さくてもほんとうのこと」をしていきたい。

お金に振り回されずに、周りに流されずに、自分に嘘をつかずに、淡々と。

生き方の模索は続く。

店舗ページ→自家製天然酵母パン&クラフトビール&カフェのタルマーリー

コメントを残す